The Freedom Writers

Article by Julian Warmington; translation by Kim Jooyeon and Mariah Kim

Video by Brad Evans

Photos courtesy of SuhperZeb

He catches the attention of the cheerful international student with photos of his work on the side of a train. He brings two other things to their art class: an exact reproduction of his train work on a plank of rough old wood for demonstration, and an infectious enthusiasm. Soon after that, the student in return catches his attention in her street-theater production on campus. Before long they are a couple, sharing a delight in public displays of color-laden creativity on walls across town – until the day he is “extradited across America” – he is arrested in one state for alleged graffiti vandalism in another.

But that was many months ago, seemingly on a different planet called the city of Chicago, USA. Now, in the room of a fish restaurant in downtown Gwangju, the Bonnie and Clyde of what some call vandalism use a wall only to rest against as they both sit on the floor after dinner.

Su, the chatty international student now back in her home town, leans against Zeb, the youthfully lanky, eloquent graffiti writer from the US. It’s the night after a hard day’s work preparing Gwangju’s own – and “the world’s first” – Graffiti Museum. The conversation flows on between the philosophy of art and the gritty reality of dusty city concrete walls. Has he corrupted her? Has she tamed him? Are they the source of all the graffiti that has appeared in Gwangju over the past months? Gwangju News spent an afternoon getting to know the Freedom Writers.

* * * * * * *

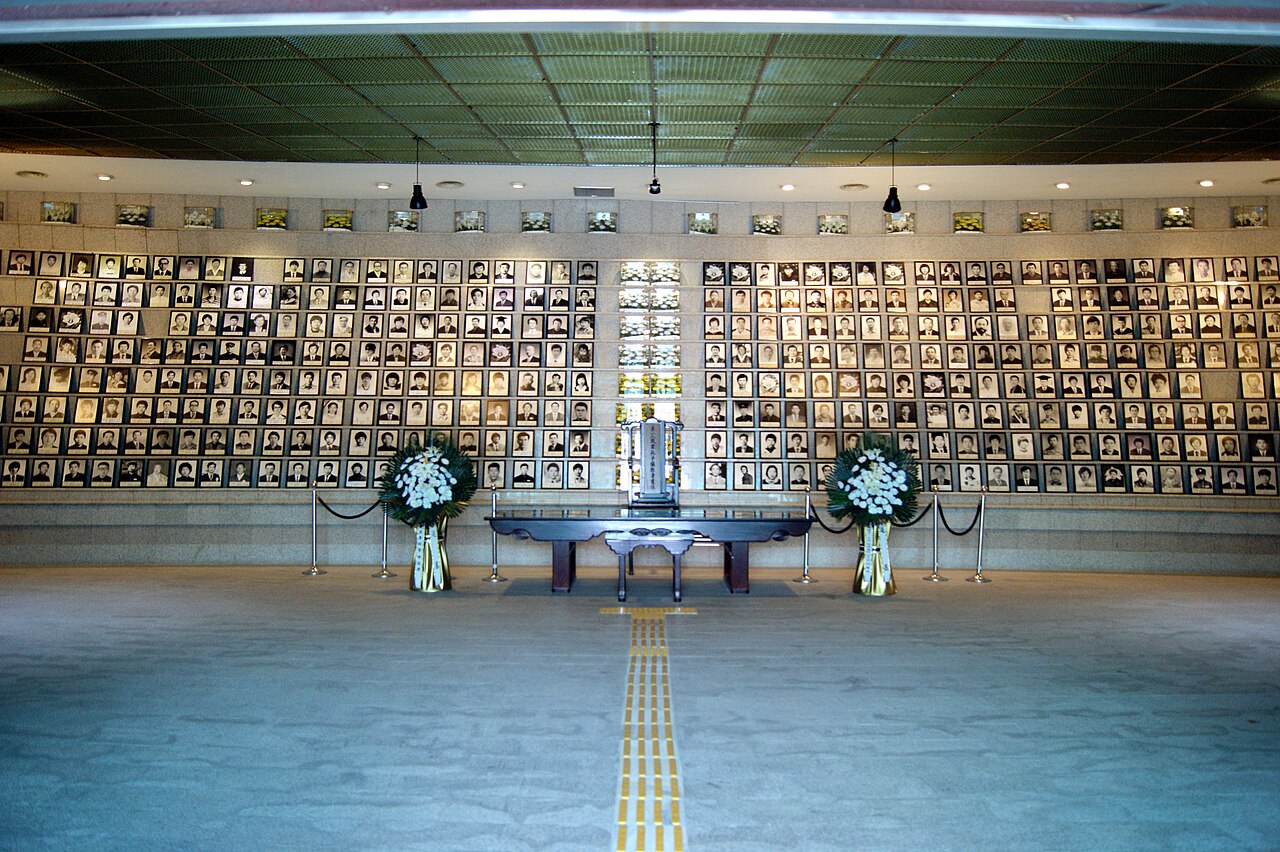

Earlier in the afternoon the spring sun sets and sends an auburn light flitting over crumbling old walls in the city. We sit outside near the center of Daein Market and the couple’s newly formed base of operations: the “Graffiti Museum.” The talk is of the need for freedom and self expression, an apt theme for Gwangju, birthplace of the modern Korean movement for democracy. Indeed, it would seem the city has recognized the pair already; despite being in town only a matter of weeks, Su and Zeb have already found a space in this year’s Gwangju Biennale and have performed a piece for the opening of the 2012 Folio Show with artist Royce Ng, a friend from their time at the prestigious School of the Art Institute of Chicago. They are scheduled to return to Gwangju later this year to develop their own contributions to the Biennale.

Earlier in the afternoon the spring sun sets and sends an auburn light flitting over crumbling old walls in the city. We sit outside near the center of Daein Market and the couple’s newly formed base of operations: the “Graffiti Museum.” The talk is of the need for freedom and self expression, an apt theme for Gwangju, birthplace of the modern Korean movement for democracy. Indeed, it would seem the city has recognized the pair already; despite being in town only a matter of weeks, Su and Zeb have already found a space in this year’s Gwangju Biennale and have performed a piece for the opening of the 2012 Folio Show with artist Royce Ng, a friend from their time at the prestigious School of the Art Institute of Chicago. They are scheduled to return to Gwangju later this year to develop their own contributions to the Biennale.

In the meantime, the “SuhperZeb” duo contributes much color downtown between the blue wall of the new culture center construction zone and Daein Market. Walking out with spray cans and paint brushes day or night, with friendly and inviting natures they have ended up recruiting passersby brave enough to ask them just what they think they’re doing.

Explaining her ideas, Su sounds like a missionary, not spreading a colorful corruption, but offering liberation via the spray can; it is an outlet for democratic expressiveness and creative potential otherwise dangerously repressed.

Su describes their experience in Gwangju cheerfully: “We were originally planning to go back to Chicago for school over summer, but it seems the whole of Gwangju city needs us. Graffiti is starting to be born here right now; kids are starting to interact and ask, ‘Hey, can I do it? Can you guys teach me?’ We go out almost any time, whenever we want, and drunk kids, people walking by, even a grandpa or a daddy with kids will stop and ask, ‘Hey, what is this?’ and I say, ‘It’s just drawing on the wall. Do you want to try?’ and I give them a spray can. So we definitely want to come back so we can spread more of the spirit of freedom.”

Zeb further describes the experience of “working” on the blue construction wall of the new culture center: “The next thing we know, kids are looking at us, and we say, ‘Hey, do you want to paint?’ Most of them at first were scared, but the next thing you know, most of them were taking the cans, and they’re so awkwardly painting, not wanting to get it on their clothes. That’s how they are, and that’s okay. It was exciting to see them interact with us. It was a good moment.”

This sense of liberation extends even to the rules and expectations within the realm of graffiti writers in other urban centers and cities. Su explains: “It’s really nice because we have no graffiti rule here. Usually graffiti writers have their own society with rules: You can’t go over a “masterpiece;” you can do graffiti on a church, you cannot on a school; you’re not supposed to “tag” [write your name] on a big building. In Gwangju there are no rules, and so we are building a new idea of graffiti here.”

Zeb continues on the lack of enforcement of rules to do with vandalism in Gwangju and the liberation it offers, despite the expectations of local artists their own age: “Here we haven’t found any opposition with the authorities, so we have come into this idea of non-commissioned art, just doing art without being commissioned, and we’re not planning to put any rules on top of anyone’s ideas.”

Can art come from a spray can? Do they see themselves as graffiti artists, or graffiti writers? I ask them how they define art. Su explains the practical nature of the genre – democratic self-expression – and she returns to the need for the creative outlet that graffiti provides. She speaks of the power of art to deal with the color of the blood on the streets of 1980 Gwangju, even thirty years later. She describes their work as being an effort to shake up the dangerous dependency of young Koreans on overly simplistic rules. She adds, suddenly deeply reflective and in a halting voice, “When I was in America I really wanted to do something for my friends because Korea has the highest suicide rate in the whole OECD. It’s really tragic here; really sad. I think it comes from their fear of failure. There is a lot of gravity of doubt. They are always worrying about things.

“It’s really sad that in Korea, if you want to go to a dance club, there are correct things to wear, and there is this dance you’ve got to dance. There are rules. Nobody talks about it, but people do watch and then follow these rules. If you step out of these rules, they look at you like you are a freak or something. I think we are trying to break it.

“It’s really sad to see young kids like teenagers and young twenty-somethings are really expecting to see some rules they can follow and then keep going; but we are completely against that. We are kind of giving a shock to the whole city.”

When asked about the difference between graffiti writers in that most elemental, basic form of self-expression – the writing of their own names, commonly called “tagging” and often termed vandalism as perceived by most of society – and graffiti as art, Su declares with a laugh, “I think art is illegal!” Then she carries on by referencing her history of performance art, and the way people’s perspectives on such questions can change over time and with the context of a wider understanding: “It’s not about ‘What is art?’ it’s about ‘When is art?’”

Zeb also emphasizes the role time plays as he further elaborates on the technical aspects of tagging evolving and changing over time, describing it as the start of the path towards higher-level graffiti art: “Tagging, which is [usually the writer’s name written with] just the one line, is often described as vandalism, but is the beginning which leads to a “fill-in,” and then a fill-in leads to a “straight letter” with colors, which leads to a “masterpiece” with characters and twenty to thirty colors. A lot of people have to start at the tag. The tag has stylistic features in itself. A lot of people are not willing to believe that. I think that goes back to the closed minds that we’re living around right now.”

When asked what else they’d include in a Graffiti Writer 101 course, Zeb explains how there are many different types of graffiti writers who can be distinguished in their choice of canvas, whether it is painting a train, on rooftops, or along the walls of a subway. As Zeb sees it, by following their muse to an un-requested redesigning of the blank public canvas of a wall or other area, the writers automatically “create a community.”

In the absence of negative pressure from traditional authorities and the law, freedom in Gwangju is developed not in reaction to the police, but rather in relation to societal expectations. Zeb describes their insights, saying with a mixture of philosophy and psychology: “What we’ve seen working with artists who’ve been successful in the past is that they are concerned with young artists in the city who don’t want to do anything unless it’s in the Biennale Hall, or unless it’s going to get paid for. We want to embrace people who feel this gravity of doubt. What we want is to give them a space to enjoy art and create.

“Without creating, there is no imagination. Without imagination things cannot grow, so, by doing art in places without being commissioned – on the street, in little communities that are not even aware of art – that in itself will bloom into something new.”

Certainly a community spirit and concern for those who read their written work is sharply obvious in much of the creative couple’s work. Looking from the Kuntshalle towards the outside stairwell of the Jeonil Building on Geumnamno, each floor’s doorway hosts one single letter. The eight levels present the perfect canvas, therefore, for two four-letter words. In English, the phrase itself “four-letter word” is a colloquial expression meaning profanity, slang, or swear word, implying a sense of negativity and aggression. So, what clearly legible four letter words did this pair of artists choose as worthy of the side of this famous old building?

L

L

O

V

E

L

I

F

E

This couple of graffiti writers is not approaching their unpaid volunteer work as urban redecorators from a place of anger or rebellion at some perceived injustice against themselves. Rather, they offer a positive perspective of cheerful playfulness and self-expression. Just as the internet is described as democratizing the flow of information, the SuhperZeb combo of guerilla painters are democratizing art and philosophical writing in a very direct, accessible, and even happy way. This is surely an appropriate place and time for Gwangju, our “City of Light,” to show and share some of the light of tolerance and understanding.

* * * * * * *

Walking back towards the Graffiti Museum deep in the heart of Daein Market after dinner, we cross the road to the southern entrance to the marketplace. Passing by an immaculately clean, empty wall, Su turns suddenly, eyes wide with surprise, and exclaims to the group, “Look; it’s clean again! They removed our writing from last night!” In less than 24 hours one of their latest efforts has been scrubbed from the open canvas of the city forever. The group pauses and looks at the empty spot. There is a moment of silence, reflection, and remembering; it is almost a mourning.

Then we all blink, bid farewell, and the pair of paint-writers stand on the pedals of their bicycles and slip away through the dark alleys. Passing empty fish shops and the stalls of the market place, they ponder for another evening how best to produce more beautiful, public, and thought-provoking messages for the people.

For more images and video, visit SuhperZeb’s tumblr page.

A version of this article also appeared in the Korean-language magazine People in Korea.

자유를 그리는 작가들

그래피티 작가는 기차옆면에 그린 자신의 작품 사진을 가지고 명랑한 국제 학생의 시선을 끈다. 그는 그들의 미술수업에 다른 두 가지를 더 갖고 간다. 오래된 나무판자 위에 그린 자신의 기차 작품의 복사품과, 전염성 강한 열정.

그리고 잠시 후에는 반대로 그 학생이 그녀의 캠퍼스 거리 극장 작품으로 그래피티 작가의 시선을 잡는다. 그리고 머지않아 그들은 커플이 되고, 도시 전체의 벽마다 색을 입은 창작물을 대중에게 보여주는 즐거움을 함께하게 된다. 그가 미국전역에 걸쳐 인도되어지기 전까지는- 미국 한 주에서는 그래피티로, 다른 한 주에서는 반달리즘 (예술, 문화의 파괴) 으로 체포된다.

그러나.. 그것은 여러달 전의 일이고, 마치 미국 시카고라 불리는 다른 별에서 일어난 일인 것만 같다. 지금 이 다채로운 예술 파괴자 보니와 클라이드는 광주 시내의 한 횟집 방안에서 저녁식사를 마치고 바닥에 앉아 기대어 쉬는 것으로 벽을 이용하고 있을 뿐이다.

*****

그 수다스러운 국제학생 수(Su)는 이제 자신의 고향 광주로 돌아왔고, 미국 출신의 젊은이답게 여위고 언변 좋은 그래피티 작가 잽(Zeb)에게 행복하게 기대어 있다. 이날은 광주만의, 그리고 세계 처음이기도 한, 그래피티 박물관을 준비하는 힘든 하루가 지난 밤이었다. 그들의 대화는 여전히 예술 철학에서부터 먼지투성이의 도시 콘크리트 벽 깔깔한 현실 사이에서 흐르고 있다. 그가 그녀를 타락시킨건가? 그녀가 그를 길들인건가? 그들이 지난 몇 달간 광주에 나타난 모든 그래피티의 원인들인가? 광주 뉴스가 이 자유를 그리는 작가들과 함께 오후를 보내보았다.

그날 이른 오후, 봄 태양이 지면서 적갈색의 빛을 무너져가는 도시의 오래된 담 위에 비치고 있다. 우리는 대인시장의 중심에 있는 그들의 새로운 아지트, “그래피티 박물관,” 근처 야외에 앉았다. 그들은 자유과 자기표현의 필요에 대해서 얘기한다. 이것은 분명 광주, 한국 민주주의 투쟁의 탄생지로서 확실히 가치있는 주제이다. 몇주만에 광주는 벌써 이들을 인정하였다. 정작 이들은 올해 광주 비엔날레에서의 자신들의 자리를 얻기도 했다. 그들은 이미 명성높은 시카고 예술 학교시절 친구였던 예술가 Royce Ng와 함께 2012 Folio Show 오프닝 작품을 공연했다. 그들은 이 비엔날레에 자신들의 공연도움을 주고자 올해 후반에 광주로 돌아오기로 예정되어있다.

그동안 수와 잽 듀오는 새로운 문화센터 건축지의 파란벽과 그들의 본거지 대인시장 사이에 더 많은 색깔을 입히는 일을 하고 있을 것이다. 타고난 친근함과 사람들을 끌어당기는 성격으로, 스프레이 캔과 페인트 붓을 들고 밤낮으로 돌아다니며 그들이 무엇을 하는 건지 물어보려는 행인들까지 실제로 함께 하도록 끌어들인다. 자신의 생각을 설명하는 수는 다채로운 파괴를 전파하는 것이 아니라 스프레이 캔을 통한 해방을 제공해주는 선교사처럼 들린다. 이것은 위험스럽게 억눌려져있었을 풍부한 민주주의적 표현력과 창조적 잠재력의 아울렛이였다.

수는 광주에서의 자신의 경험을 즐겁게 얘기한다. “우린 원래는 여름 동안 학교 때문에 시카고로 돌아갈 계획이었어요. 그런데 마치 광주 전체가 우리를 필요로 하는 것 같았지요. 그래피티는 바로 지금 여기서 태어나기 시작하고 있어요. 아이들이 반응해주고 질문을 해요. ‘저도 할 수 있나요?’ ‘우리한테 가르쳐 줄수 있나요?’ 우리는 거의 언제든 우리가 원할 때마다 나가요. 취한 아이들, 지나가는 사람들 심지어는 할아버지나 아이를 데리고 있는 아버지도 멈춰서 묻죠. ‘이거 뭐에요?’ 그럼 저는 ‘이건 그냥 벽에 그림 그리는 거에요. 한번 해보실래요?’ 그리고는 그들에게 스프레이 캔을 줘요. 그러니까 우리는 반드시 돌아오고 싶어요. 그래서 우리가 자유의 정신을 더욱 넓게 퍼지게 하도록 말이죠.”

잽은 새로운 문화센터의 파란 건축벽에 “작업” 경험을 더 설명해준다. “그러고 나면, 아이들이 우리들을 바라보죠. 그럼 우리는 ‘이봐 색칠해보고 싶어?’ 대부분의 아이들은 처음에는 겁을 먹지만 대부분 캔을 받아들고는 아주 서툴게 그림을 그려요. 자기 옷에 묻히고 싶지 않으니까. 사람들이 그렇죠. 근데 괜찮아요. 사람들이 우리들과 상호작용한는것을 보는게 흥분돼요. 아주 좋은 순간이에요. “

이 자유의 감각은 다른 도시와 도심중심의 그래피티 작가들의 영역안에서의 규칙과 기대에 대해서도 마찬가지로 작용한다. 수는 설명한다. “ 여기는 그래피티 규칙이 없어서 아주 좋아요. 보통은 그래피티 작가들은 자신들만의 규칙을 가진 사회가 있지요. 명작의 작품에는 하지 않는다. 교회에는 그래피티를 할수 있지만, 학교에는 하지 않는다. 큰 건물에다가 자신의 이름을 적어서는(tag) 안된다. 광주에서는 그런 룰들이 없어요. 그래서 우리는 여기서 새로운 그래피티 정신을 만들고 있어요. “

잽은 광주에서의 규칙 집행이 약한 이유를 동년배의 지역작가들의 예상에도 불구하고 광주가 제공하는 파괴와 자유와 관련있다고 설명한다. “이곳에서는 당국의 반대를 전혀 받지 않았어요. 그래서 임명되지 않은 예술을 할 생각을 하게 됐죠. 그냥 임명받지 않고 예술만 하는 것. 그리고 다른 누구의 아이디어에 어떤 규칙도 두지 않을 계획입니다.”

캔 아트는 스프레이 캔에서 나오는건가? 그들은 자신을 그래피티 미술가로 보는가, 아니면 작가로 보는가? 나는 그들이 어떻게 예술을 정의하는지 물었다. 수는 그 장르의 실질적인 본성을 설명한다. 민주주의적 자기표현과 그래피티가 제공하는 창조적 아웃렛에 대한 욕구로의 회귀. 그녀는 1980년대 광주 거리위에서 그리고 30년 후에, 피의 색깔을 다루는 예술의 힘에 대해 얘기했다. 그녀는 그들의 작품을 지나치게 간단한 규칙들에 위험하게 의존하고있는 젊은 한국인들을 흔들어 깨우려는 노력으로 묘사한다. 그리고는 갑작스럽게 깊이 생각에 잠겨 더듬 더듬한 목소리로 “내가 미국에 있을 때는 한국의 친구들을 위해서 진심으로 뭔가를 해주고 싶었어요. 왜냐면 한국이 OECD국가중에서 가장 높은 자살률을 가지고 있으니까요. 정말 비극적이고 슬퍼요. 아마 이건 실패에 대한 두려움에서 왔다고 생각해요. 늘 의심 하려 하고, 뭔가에 대해 걱정을 하고 있죠. “:

“ 정말 슬픈게, 한국에서는 춤추려고 클럽에 가더라도 맞는 옷이 있고, 춰야 하는 춤이 있어요. 규칙이 있죠. 아무도 그걸 얘기하지는 않지만, 사람들은 그런 규칙들을 보고 따릅니다. 만약 그 규칙에 벗어나면 사람들은 당신을 괴물같이 보죠. 제 생각엔 우리가 그걸 깨려고 노력하는거 같아요.”

“어린 십대들이나 스물 몇 살 정도 젊은이들이 그들이 보고 따를 수 있는 규칙을 기대하고 있는걸 보는 건 참 슬픕니다. 우리들은 그것에 완전히 반대해요. 우린 이 도시 전체에 충격 주는 거에요.”

대부분의 사회에서 인식되듯 반달리즘으로 이름 붙는것과 예술인 그래피티라고 이름 붙는 둘 사이의 차이에 대해 묻자, 수는 웃음으로 선언합니다. “예술은 불법이라고 생각해요” 그리고 덧붙여, 자신의 행위예술의 역사를 언급하며 그런 질문에대한 사람들의 관점은 시간이 변화하는데 따라서, 그리고 더 많이 이해하게 되면서 바뀌게 된다고 말한다. “ 예술이 무엇인가? 가 아니라 “예술은 언제인가?” 의 문제다.

잽은 tagging을 더 높은 단계로 향하는 통로의 시작으로 묘사하면서, 시간의 흐림에 따라 변화하고 진화하는 태깅의 기술적 측면을 더욱 설명해준다.: “오직 한줄뿐인 태깅이 종종 반달리즘으로 묘사되어지지만 그것은 채우기의 시작이고, 채우기는 곧 색깔있는 곧은 글자들이 되고, 그리고 그것은 글자와 또 스무개에서 서른개 정도의 색을 가진 명작이 되게 되는 것이죠. 많은 사람들이 태그에서 출발해야 하죠. 그 태그가 나름대로의 스타일이 있는 모양을 갖습니다. 많은 사람들은 그 사실을 믿으려하지 않아요. 아마도 그건 지금 우리가 둘러싸여 살고 있는 닫힌 마음에서 비롯된 것 같아요.

그래피티 작가 101 강의에 또 어떤 것을 포함하겠느냐는 질문에, 잽은 선택하는 캔버스에 따라서 구분되어질 수 있는 얼마나 많은 종류의 작가들이 있는가 설명해준다. 기차에 페인팅을 하거나, 지붕 위, 지하철의 벽을 따라 칠하거나 등등. 잽이 보는 바로는 빈 공공 캔버스 벽이나 다른 장소를 요청받지도 않은 리디자인 하려는 생각을 따름으로서 그 작가는 자동적으로 공동체 하나를 창조한다.

광주에서의 자유에 대한 그들의 정의는 경찰같이 전통적인 관청들과의 상호작용에서 개발된 것이 아니라 오히려 사회적 기대에서 개발된 것이다. 잽은 철학과 심리학을 섞어 설명하며 자신의 생각을 표현했다. : 과거에 성공적이었던 아티스트들과 함께 일하면서 우리가 본 것은 그들이 비엔날레 홀에서의 일을 한다거나 돈을 지불 받을 것이 아니라면 아무것도 하지 않으려는 그런 도시의 젊은 예술가들에 대해 걱정을 한다는 겁니다. 우리는 이런 우려를 느끼는 사람들을 포용하고 싶습니다. 우리가 원하는 것은 그들에게 예술을 즐기고, 창조할 공간을 주는 것 입니다.”

“창조가 없으면 상상력도 없습니다. 상상력이 없이는 사물은 성장하지 못합니다. 그래서 임명 받지 않은 곳이나, 거리나 예술을 인식하지도 못하는 작은 공동체 같은 곳곳에서 예술을 하는 것으로, 그 안에서 자연적으로 예술이 뭔가 새로운 것으로 꽃 피게 될 것 입니다.”

물론, 그들의 일에 대해 읽는 사람들에게 있어 공동체 정신이나 관심들은 분명 이 창조적인 커플들의 일에 분명하게 나타난다. Kuntshalle에서부터 굼남로에 천일 빌딩 계단 바깥 쪽을 보면, 각층의 문들이 한 글자씩을 품고 있다. 그 여덟 글자들은 따라서 두 마디의 “네 글자 단어”를 위한 완벽한 캔버스를 선사한다. 영어에서 “네 글자 단어”라는 말은 불안이나 공격성을 의미하는 상스러운 말이나 은어나 욕등을 표현하는 구어체 표현이다. 그래서, 이 예술가 커플이 이처럼 오래되고 유명한 건물의 옆에 그만큼 가치 있고 선명하게 읽을 수 있는 어떤 네글자를 골랐는가?

L

O

V

E

L

I

F

E

이 그래피티 작가 커플은 그들의 무료 자원봉사 일을 자신들에 대한 잘못된 인식의 부당함에 분노나 반항에서 출발한 도시의 재장식가로서 접근하는 것이 아니라 오히려 활발하고 명랑한 긍정적인 관점과 자기 표현을 제공해준다. 인터넷이 정보의 흐름을 민주화하는 것으로 묘사되는 것과 마찬가지로 수퍼잽 게릴라 작가 콤보는 관람과 참여와 표현력을 매우 직접적이고, 가깝게,그리고 명랑한 방법으로 민주화하고 있다. 이는 진정 빛의 도시 광주에게 있어 인내와 이해의 빛을 보이고 공유하기에 적절한 장소이자 시간이라 하겠다.

*****

그날 밤 저녁식사 후 대인시장의 중심에 있는 그래피트 박물관쪽을 향해 걸어가는 길에 우리는 남쪽 출입구 쪽으로 길을 건넜다. 티 하나 없이 깨끗하게 빈 담벼락을 지나며 수가 놀라움으로 커진 눈으로 그룹에게 소리쳤다. “저거 봐. 다시 깨끗해졌어! 사람들이 지난 밤 우리의 글을 지워버렸어.!” 24시간도 되기 전에 도시의 열린 캔버스에서 그들의 가장 최근의 노력이 영원히 벗겨져 버렸다. 그룹은 잠시 멈춰서 그 빈 공간을 바라보았다. 마치 조의를 표하는 것 같이 추억으로 침묵하는 시간이 있었다.

그리고는 우리는 모두 눈을 깜빡이고, 작별을 고하고, 페인트 작가들은 자신들의 자전거 패달에 발을 올리고 어두운 골목으로 통해 미끄러져 갔다. 빈 생선 가게와 시장의 난전들을 지나며 그들은 사람들을 위해 더욱 아름답고, 대중적이고 생각하게 만드는 메시지를 어떻게 가장 잘 만들것인가 또 한 밤을 고민한다.

Translation by Kim Jooyeon and Mariah Kim.